编者按:“挥别不凡,拥抱希望”,2020年转瞬即逝,在过去的一年中,淋巴瘤领域取得了很多新进展,众多新药得以获批上市,新疗法的临床试验同时也在如火如荼地开展,为淋巴瘤患者提供更多治疗选择。为深入了解和掌握2020年度淋巴瘤领域的进展,《肿瘤瞭望》特邀北京大学肿瘤医院的朱军教授对「2020年淋巴瘤领域的大事件」进行详细的梳理和介绍。

Video Player is loading.

Current Time 0:00

Duration 0:00

Remaining Time -0:00

This is a modal window.

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

End of dialog window.

我们度过了不平凡的2020年,满怀希望地进入了2021年。在2020年全国同行和全国人民一起努力抗疫,取得了战略性胜利。尽管全国疫情仍有反复和波动,但是我们坚信能够把这方面的工作越做越好,最终战胜新冠病毒。在抗击疫情的同时,抗肿瘤事业也得到了发展。作为一名肿瘤内科医生,同时也是一名淋巴瘤专科医生,我们在抗疫过程中仍然毫不松懈地抗击淋巴瘤,并取得了一些进步。

在过去二、三十年间国内经典型霍奇金淋巴瘤(HL)领域存在巨大用药空白,但2020年治疗复发/难治的HL的新药在中国成功获批上市,为中国患者带来希望。其中具有典型代表意义的是我们期待已久的一个靶向CD30的抗体偶联ADC药物-Brentuximab vedotin(BV),在获得中国临床试验结果后,最终成功获批。这个药物对于CD30表达阳性的患者有较好疗效,所以这是一个重要的新药进步(图1)。

图1

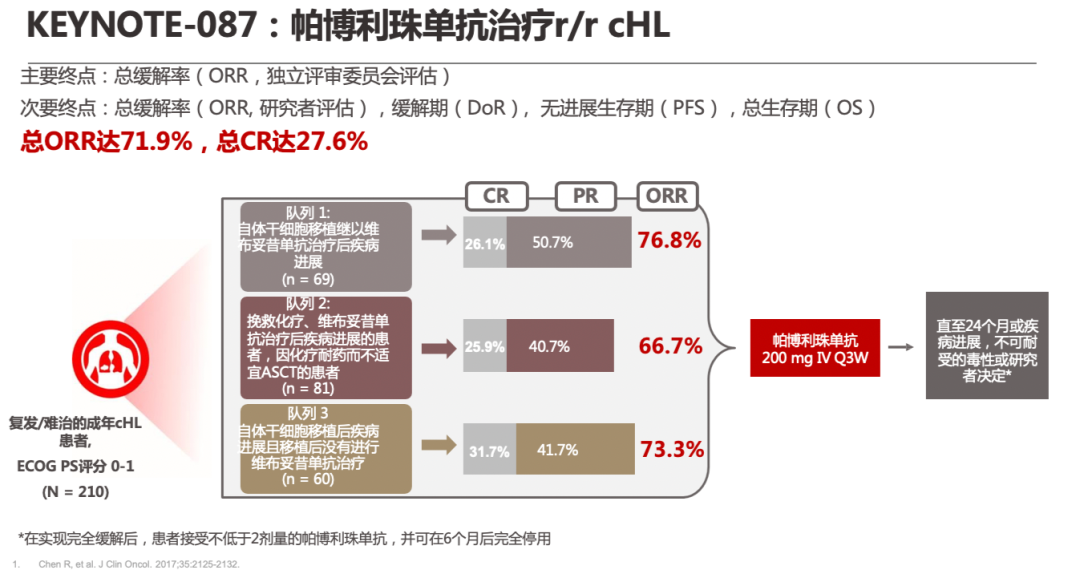

另外,更重要的新药是关于免疫检查点抑制剂在HL中的应用。进口的O药(Opdivo,Nivolumab)和K药(Keytruda,Pembrolizumab)获得相应批准在中国上市,几乎同时我们国家自主研发创新的新药PD-1陆续上市(图2)。截至目前,我们作为牵头单位进行临床试验上市的就有恒瑞公司的PD-1、百济的PD-1、陆续还将有誉衡的PD-1和康方的PD-1等其他厂家的产品。这一类新药也对复发的经典型霍奇金淋巴瘤病人带来了极好的疗效。

图2

我们有理由相信这些药的批准上市很可能从难治复发的经典型霍奇金淋巴瘤,逐步推前到更早的一线用药或者特殊的用药,为经典型霍奇金淋巴瘤的治疗带来更多治愈的机会和选择。

对于占比90%以上的非霍奇金淋巴瘤(NHL),也有很多进步。在分子分型、基因检测基础上进一步的细化分层,寻找靶点方面,在国内外都取得了一定的进步。除此以外,也有一些新药进展,如在B细胞淋巴瘤方面,有很多的新型抗体诞生。值得期待的是,我们目前完成了CD79B的单克隆抗体Polatuzumab vedotin的临床试验,希望能够在今年获得国家的上市批准,相信它将会为B细胞淋巴瘤的治疗带来一些新的选择(表1,图3)。

表1: Pola联合BR及单纯BR治疗R/R DLBCL的临床应答率

图3: Pola联合BR及单纯BR治疗R/R DLBCL的生存差异

另外特别值得关注的是一些双抗体的药物,希望今年也能够获得进一步的批准上市,以及PD-1免疫检查点抑制剂也会在B细胞或者T细胞的NHL中得到更多的尝试和应用(表2)。

表2:双抗相关研究结果汇总

虽然相比于B细胞淋巴瘤而言,T细胞淋巴瘤的新药相对少,进展相对慢一些。但是经过这几年的积累,2020年我们有2-3个T细胞淋巴瘤的新药上市,比如说我们做的普拉曲沙治疗T细胞淋巴瘤获得了上市。用PD-1这一类的单抗治疗T细胞淋巴瘤,还有CD30单抗治疗CD30阳性的T细胞淋巴瘤也都获得了适应症的批准。这些都为B细胞或T细胞NHL的治疗带来一些新的机会。

更重要的新进展,就是免疫细胞治疗,Car-T细胞在白血病、急性淋巴细胞白血病和部分淋巴瘤方面也获得了较多的一些进展(表4)。值得注意的是,在这个领域,我们和美国引领了整个世界,在Car-T治疗方面我们处于第一集团的领先地位。我们国家开展Car-T治疗的广度以及数量等都不亚于美国,可谓并驾齐驱。同时我们也在陆续发表一些自主创新方法的临床试验结果。我相信Car-T细胞这样的治疗,将会给血液及淋巴肿瘤带来一个很好的突破,甚至是一个革命性的变化。

表3:CD19 CAR-T重要临床研究汇总

我们很高兴的看到,过去的一年,陆续有一些Car-T细胞治疗在申请国家的批准。如果获得国家批准上市及推广,相信会更有力地推动这方面的进展,临床应用也将更加规范。希望未来能够有更多、更规范的一些临床数据陆续发表,来进一步推动这个领域在中国的研究。

?

京公网安备 11010502033352号

京公网安备 11010502033352号